Affengymnastik im Tempel, die gefährtlichste Spezies des Dschungels und ganz viel Süßes

nach fast einer Woche in Gwalior, wo es mir nicht besonders gefallen hat – daran kann aber auch eine unsympathische Kombination aus Erkältung, Magenverstimmung und Fußpilz schuld sein, die mir buchstäblich die Freude an der Stadt vergällt haben – bin ich nun nach Orchha weitergereist. Dieses Dorf im nördlichen Madhya Pradesh besteht aus drei Straßen und ist zu Fuß bequem in fünf Minuten zu durchqueren; auf der anderen Seite des Flusses liegt bereits ein von ein paar Tigern bevölkerter Nationalpark. So sehen Hauptstädte aus!

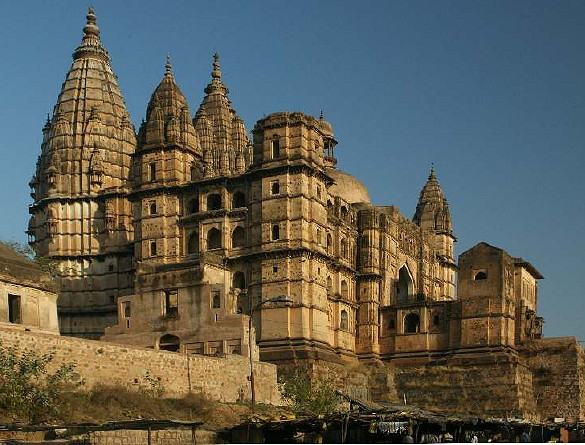

Anfang des 17. Jahrhunderts war Orchha tatsächlich gut eine Generation lang ein bedeutendes Zentrum, da sein Maharaja als Günstling des Mogulenkaisers Jehangir zu Reichtum, Ansehen und Macht gekommen war; nach dem Tod des Kaisers erlosch der Stern Orchhas aber ebenso schnell wieder, und es blieb bis zur Unabhängigkeit ein Fürstenstaat innerhalb Britisch-Indiens. Von der kurzen Glanzzeit künden vor allem der riesige Palast Jehangir Mahal, errichtet in nur einem Jahr anläßlich eines kaiserlichen Besuchs, sowie der massive Tempel Chaturbuj Mandir. Der Ramraja Mandir, also der „König-Rama-Tempel“, mit seinen pastellrosa Kuppeln sieht etwas eigenwillig aus. Eigentlich war es es Palast, aber ein dort zwischengelagertes Kultbild des Helden Rama ließ sich nicht mehr wegtragen, so daß der Palast notgedrungen umgewidmet werden mußte. Jeden zweiten Tag gibt es darin einen Hochzeitszug mit Trommelmusik, offenbar reisen die Leute dazu aus der ganzen Umgebung an.

Etwas außerhalb des Ortes stehen dann noch am Flußufer Cenotaphen der Maharajas von Orcha, also symbolische leere Grabbauten, in denen sich inzwischen eine an Rudyard Kipling erinnernde „Stadt der Affen“-Atmosphäre breitgemacht hat. So spannend die Architektur auch sein mag, es ist einfach verlockender, die Affen bei ihren Gymnastik-Übungen zu beobachten, oder dem Flügelschlag der riesigen Geier zu lauschen, die sich von der Thermik auf die Kuppeln der Chhatris tragen lassen, in deren Innerem die Fledermäuse quieken. Zuletzt gibt es auch noch jede Menge wilder Pfauen: Es sieht fast wie ein Blauer Blitz aus, wenn einem so ein Vogel über den Kopf fliegt.

Der ganze Ort ist unglaublich friedlich, und der Fluß Betwa sieht sogar richtig sauber aus. Statt knatternder Motorrikshas hört man das Hämmern und Sägen der Handwerker am Markt, das zur Mittagszeit einer allgemeinen Siesta Platz macht, denn wir befinden uns am Beginn der heißen Jahrezeit, und hier in Zentralindien bedeutet „heiß“ ganz definitiv „heiß“, auch wenn die 50°-Mittage noch einen Monat in der Zukunft liegen. Die tägliche Stromabschaltung von 13 bis 18 Uhr legt übrigens so ziemlich alles lahm, was keinen Generator hat; Internet-Cafés sind davon aber nicht betroffen, weil aus nicht recherchierbaren Gründen ohnehin seit Tagen kein Netz geht (“It’s a server problem, Sir”), egal ob mit oder ohne Strom.

Kipling habe übrigens ich nicht ohne Grund erwähnt: Der Schauplatz seines „Dschungelbuchs“ liegt in Madhya Pradesh, allerdings ein schönes Stück östlich von hier, und mehr als einmal fühlte ich mich hier an seine Beschreibung der untergegangenen Stadt erinnert, in der die Affen ihr närrisches Königreich errichtet hatten und in deren Unterwelt eine blinde Kobra die Schätze der Vergangenheit bewacht. Leider ist das aber nicht die einzige Reminiszenz an des Lesevergnügen meiner frühen Kindheit: Die Bienen sind eine echte Landplage, nicht ohne Grund bezeichnet Kipling sie als die gefährlichstes Spezies des Dschungels und setzt sie als Mowglis Geheimwaffe gegen die sonst unbesiegbaren Rothunde ein.

Die schwarzgelbe Nemesis Europas, die Wespe, fehlt ja in den Tropen; dafür legen aber die indischen Bienen durchaus wespenähliches Verhalten an den Tag und umschwirren in irritierendem Schwebeflug alles Süße, in der Hoffnung, an ein paar billige Kalorien zu kommen (hey, lest ihr keine Lehrbücher? Ihr sollt Honig machen, nicht stibizen!). Von meiner Leidenschaft für frischen Fruchtsaft war ich rasch geheilt, als ich beobachtete, wie vor dem eigentlichen Preßvorgang einmal eine halbe Hundertschaft Bienen aus dem fleischwolfähnlichen Entsafter entfernt werden mußten; immerhin hatteich ja Orangensaft und nicht Bienensaft bestellt. Beim Trinken hatte ich trotzdem immer das Gefühl, daß demnächst so ein rotbraunes Vieh in meine Gurgel kriecht.

Die Bienen bauen riesige offene Kolonien hoch auf Bäumen oder Tempeln, und tagsüber sind alle Waben von Arbeiterinnen bedeckt, deren Flügelschlag für Kühlung sorgt. Die dunkelbraune bis schwarze, wild pulsierende Masse bietet dabei einen unheimlichen Anblick. Die wilden Bienenstöcke werden wirklich beerntet und zu Honig verarbeitet, aber ich bin gar nicht so neugierig, wie das abläuft: „Folge mir, und weise sollst du werden“ sind ja die Worte, mit denen Mowgli die Rothunde zu den Bienen und damit in den Tod lockt.

Nach diesem kurzen Ausflug in die Entomologie und ins Kabinett meiner schlimmsten Ängste bietet es sich an, ein bißchen über Süßspeisen zu schreiben. Die indische Küche hat eine große Anzahl davon, von denen viele den byzantinisch–nahöstlichen äußerlich nicht unähnlich sehen; als typisch indische Charakteristikum basieren aber viele auf Milch und bieten daher ein mehr oder minder ausgeprägtes Aroma nach süßer Kondensmilch („Milchmädchen“). Schokolade ist dagegen nicht sehr verbreitet. Süßigkeiten werden in Indien nicht unbedingt zum Abschluß eines Mahles, sondern eher zwischendurch gegessen.

Das wohl bekannteste feste Konfekt ist barfi, eine sanft schmelzender Masse aus Frischkäse, eingedickter Milch, Butterfett und Zucker, die oft mit Nüssen oder Pistazien angereichert ist; typischerweise wird barfi gar nicht oder mit Cardamom gewürzt, aber es gibt auch Varianten mit Safran oder Rosenwasser. Barfi wird auch oft in Silberfolie (vark) gewickelt verkauft, wobei man letztere einfach mit isst: Vark ist so hauchdünn, dass man es überhaupt nicht bemerkt.

Ein viel billigerer (weil milchfreier) und fast allgegenwärtiger süßer Snack ist jalebi, frittierte und mit Sirup getränkte Kringel aus ziemlich dünnflüssigem Teig, der aus Kichererbsenmehl, Zucker und Wasser besteht. Überall findet man auch die 5 cm großen Kugeln laddu die aus Sirup und anderen verschiedenen Rohstoffen bestehen können, etwa geriebenen Nüssen (Mandeln, Kokos), Sesamsamen oder Kichererbsenmehl. Diese Kugeln sind so beliebt, daß man pummelige Kinder gerne scherzhaft als „laddu“ bezeichnet.

Der Prototyp der cremigen Süßigkeiten ist das ras malai, das sind Frischkäsebällchen, die in Sirup gekocht und in einer Sauce aus eingedickter Milch und Zucker serviert werden; es wird oft mit Safran oder Blütenessenzen gewürzt und mit Nüssen verfeinert. Obwohl dieses Dessert nur aus Milch und Zucker besteht, schmeckt es ganz und gar nicht langweilig. Fast noch verbreiteter ist gulab jamun: Bällchen aus Weizenmehl und Trockenmilch, die beim Frittieren eine rotbraune Farbe und einen karameligen Geschmack annehmen und die immer in Sirup serviert werden. Manche Händler werben damit, daß sie ihre gulab jamun in echtem Butterfett (ghi) frittieren, aber die meisten nehmen aus Kostengründen vanaspati ghi, das ist Pflanzenfett mit künstlichem Butteraroma.

Nächste Woche sehe ich mir “adult content” an. Kannst Dir ja mal

gleich überlegen, ob ein Altersverifikationssystem von Nöten ist. 😉

Neueste Kommentare